在数字化浪潮席卷全球的当下,数据已成为企业优化决策、洞悉市场的核心基石。然而,海量、异构的数据孤岛使得“看懂”并“用好”数据成为巨大挑战。知识图谱(Knowledge Graph, KG)技术通过将信息表达为实体与关系的结构化网络,为破解这一难题提供了强大武器。结合智能数据分析工具,知识图谱不仅能揭示数据间深层次的关联,更能构建起从数据到洞察,再到行动的知识驱动决策闭环。

一、 知识图谱:从数据到知识的桥梁

知识图谱并非全新的概念,其核心思想是将现实世界的实体、概念及其关系以图的形式进行建模。与传统的关系型数据库不同,知识图谱更侧重于描述实体之间的“关系”,从而形成一张庞大的语义网络。

1.1 知识图谱的基本构成

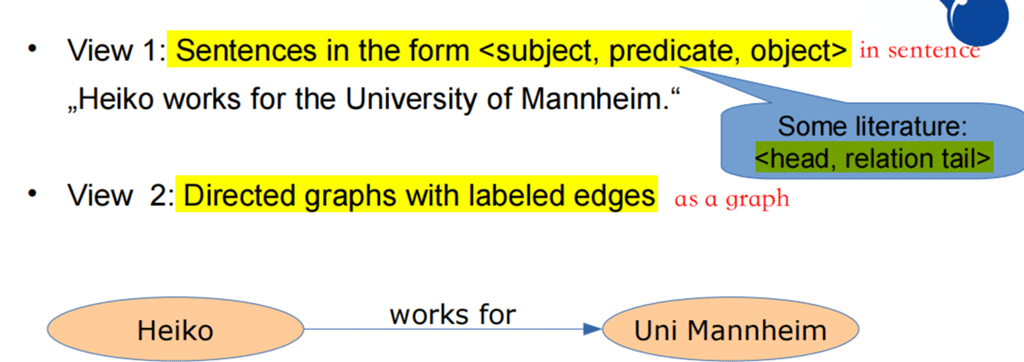

知识图谱的基本单元是“三元组”(Triple),即“实体-关系-实体”(Subject-Predicate-Object)。例如,“华为-助力-数据自助消费平台搭建”就是一个三元组。这些三元组相互连接,构成了复杂的知识网络。目前,主流的知识图谱表示方式包括资源描述框架(RDF)和标记属性图(LPG)。

- 资源描述框架 (RDF): 作为W3C标准,RDF使用三元组来描述信息,强调数据的语义互操作性。它将所有信息表示为“主语-谓语-宾语”的陈述句,非常适合数据集成和网络发布。

- 标记属性图 (LPG): LPG模型将数据表示为节点(Nodes)和边(Edges),节点和边都可以拥有自己的属性。这种模型在处理复杂查询和图算法时表现出色,被Neo4j、TigerGraph等图数据库广泛采用。

知识图谱将自然语言句子(如“Heiko works for the University of Mannheim”)转化为“主语-谓语-宾语”的图结构

1.2 知识图谱的构建技术

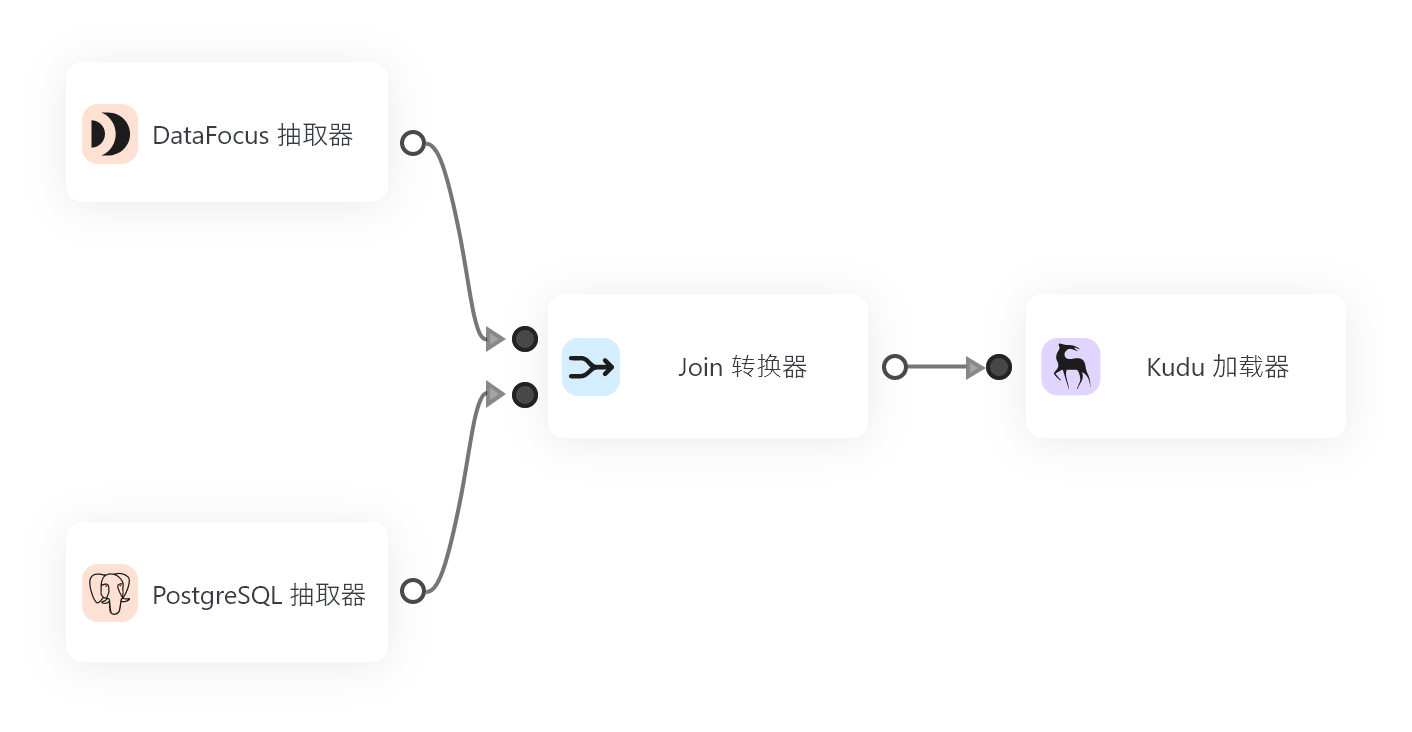

知识图谱的构建是一个系统性工程,涉及从不同来源的数据中提取知识。根据近期的学术综述,构建技术可以从结构化、半结构化甚至非结构化数据中提取实体和关系。对于企业而言,最直接有效的方式是利用其内部已有的结构化数据,如ERP、CRM等业务系统中的关系型数据表。这些数据准确性高、时效性强,是构建高质量领域知识图谱的宝贵资产。

在实践中,数据表之间的关联关系(如主键-外键)天然构成了知识图谱的“边”,而表中的记录则构成了“节点”。例如,在DataFocus平台中,用户可以通过定义数据表之间的关联,隐式地构建一个服务于分析的业务知识图谱。

二、 智能数据关联分析:释放知识图谱的潜力

构建知识图谱的最终目的是为了分析和应用。智能数据关联分析方法能够自动挖掘和利用图谱中的关系,为用户提供深度的业务洞察。传统BI工具通常需要用户手动拖拽字段、配置复杂的模型,而新一代智能分析工具则通过自然语言处理(NLP)和自动化关联技术,极大地降低了使用门槛。

2.1 动态关联:超越静态连接的智能分析

在复杂的业务场景中,数据之间的关联并非一成不变。例如,在分析跨区域、跨产品的销售数据时,可能需要根据分析的维度动态调整关联规则。DataFocus提出的“动态关联”技术为此提供了解决方案。它允许系统在查询时,先根据分析维度对各表数据进行预聚合,然后再智能地选择合适的关联字段进行连接。这种方法的核心优势在于:

- 确保维度完整性:避免因底层数据ID不一致等问题导致的数据丢失,确保宏观统计的准确性。

- 提升分析灵活性:用户无需预先定义所有可能的关联路径,系统可根据问题动态适配。

- 优化查询性能:尤其在处理海量数据时,先聚合再关联的方式能显著提升查询效率。

简单来说,实体级精确分析(如订单对账)用普通关联,而宏观维度统计(如地区销售对比)则用动态关联,后者在数据量大或字段可信度存疑时更具优势。

2.2 归因分析:探究现象背后的深层原因

当业务指标出现波动时(如“为什么11月销售额这么高?”),决策者最关心的是背后的驱动因素。归因分析正是用于回答这类问题的关键方法。智能分析系统内置了多种归因算法,能够自动探查各维度对指标变化的贡献度。

- 贡献度归因:通过对比基准期和目标期的数据,快速计算各维度变化对总体变化的贡献比例,适合快速定位主要影响因素。

- 夏普利值归因:源于合作博弈论,该方法更公平地分配各因素的贡献值,考虑了所有因素组合的边际贡献,适合需要精确归因的场景。

三、 知识驱动决策:从洞察到行动的闭环

知识图谱与智能分析的最终价值体现在其对业务决策的驱动能力上。一个完善的知识驱动决策机制,能够将数据洞察无缝转化为业务行动,并形成持续优化的闭环。

3.1 知识驱动的决策支持系统框架

一个有效的知识驱动决策支持系统,应包含从数据准备到决策反馈的完整流程。以下是一个基于DataFocus实践的实施框架:

- 数据准备与知识建模:规范化数据表结构,确保数据质量。通过“按主题创建数据集”的方式,将相关数据表整合,并利用多表关联功能构建业务知识模型。

- 语义层扩展与知识注入:通过配置“同义词”(如将“薪水”映射到“工资”列)和“自定义关键词”(如将复杂筛选条件封装为“高活跃用户”),将业务“黑话”和领域知识注入系统,使其能理解用户的真实意图。

- 对话式分析与智能洞察:利用类似FocusGPT的智能助手,用户可以通过自然语言进行多轮对话式分析。系统基于知识图谱进行推理,自动完成数据关联、计算和可视化,并能主动提供分析思路和智能洞察。

- 决策编排与应用闭环:将分析结果固化为数据看板或数据应用,并支持嵌入到第三方业务系统。例如,DataFocus支持的“决策编排”和“Reverse-ETL”功能,可以将分析结果反向同步到业务系统,直接驱动业务流程,形成数据-业务的闭环。

- 反馈调优与知识沉淀:系统通过“小慧点赞”等机制学习用户的修正行为,不断优化其对问题的理解。用户也可以在对话中通过“记住:”句式,让系统学习新的业务概念,持续丰富个人知识库。

四、 实践效果评估:知识图谱在真实世界的价值

理论的价值最终需要通过实践来检验。众多企业已通过引入知识图谱和智能分析技术获得了显著的业务提升。

案例:华为数据自助消费平台

- 背景:华为自研的GIS系统需要根据复杂的业务逻辑(如“最近一个月过载超过3次的基站”)在地图上精准定位,传统搜索控件难以满足需求。

- 解决方案:通过集成DataFocus的Focus Search®搜索引擎,业务人员可以通过自然语言搜索轻松定位复杂问题。

- 成果:

- 效率提升:全球技术服务中心(GTS)的平均响应时间从1-2周缩短至1天,效率提升7-10倍。

- 大规模应用:平台支撑超过20万用户,日均搜索量达30万次,处理数据量超过20TB。

- 强大的可视化性能:支持在8K分辨率的巨幕上,对包含100+图表的单幅大屏实现秒级刷新。

案例:清华大学图书馆数字化运营

- 背景:希望对图书借阅情况进行分析,以指导采购、降低成本并提升学生阅读率。

- 解决方案:利用DataFocus的搜索式分析能力,即使是无数据分析背景的图书馆管理人员也能深度使用历史数据。

- 成果:通过可视化大屏全面分析图书借阅情况,帮助图书馆实现了数字化的精细化运营。

这些案例清晰地表明,以知识图谱为基础的智能数据分析平台,能够有效盘活企业数据资产,让BI真正被业务人员用起来,并产生可量化的商业价值。

常见问题解答 (FAQ)

Q1: 知识图谱与传统的关系型数据库有什么核心区别?

A1: 核心区别在于数据模型和侧重点。关系型数据库使用二维表格(行和列)存储结构化数据,侧重于数据的一致性和事务处理。而知识图谱使用图结构(节点和边)来存储实体及其之间的丰富关系,更侧重于数据之间的关联和语义理解,便于进行复杂的关联查询和推理分析。

Q2: DataFocus这类工具是如何为非技术人员简化知识图谱应用的?

A2: DataFocus通过以下方式简化了应用:首先,它将底层的数据库表和关联关系抽象为业务用户可理解的知识图谱,无需用户关心SQL。其次,它利用强大的自然语言处理(NLP)技术,允许用户像使用搜索引擎一样,用日常语言提问,系统自动将其转换为复杂的查询。最后,它提供智能对话、自动可视化和反馈学习机制,进一步降低了数据探索的门槛。

Q3: 为我的业务构建一个知识图谱,关键步骤有哪些?

A3: 关键步骤可概括为:1. 明确业务目标,定义需要分析的核心问题和指标。2. **数据准备与建模**,整合相关的业务数据表,清洗并规范化数据,建立表间关联。3. **知识注入**,根据业务术语和规则,配置同义词、自定义关键词等,丰富图谱的语义。4. **分析与应用**,利用智能分析工具进行探索性分析,并将洞察固化到数据看板或应用中。5. **迭代与优化**,根据使用反馈持续调整模型和知识库,形成良性循环。

结论

将知识图谱技术与智能数据分析相结合,是企业在数据时代实现知识驱动决策的关键路径。它不仅解决了数据孤岛和分析门槛高的痛点,更通过深度的关联分析和智能的人机交互,将数据转化为可行动的洞察力。正如Gartner预测,由搜索和智能分析驱动的报告将成为主流,而DataFocus等新一代BI平台正是这一趋势的先行者,它们让企业依据数据做出科学决策不再是口号,而是触手可及的现实。