引言:从“数据找人”到“人问数据”,为何准确率是ChatBI的生死线?

曾几何时,业务分析师张伟的一天,是从与海量Excel表格的搏斗中开始的。当老板在会议上随口问及“上个季度华南大区的明星产品销售趋势如何?”时,他便一头扎进由VLOOKUP、SUMIF和数据透视表构筑的“Excel地狱”。另一边,数据工程师李静则在为业务部门层出不穷的临时取数需求而焦头烂额,每一句口语化的提问,都意味着一段复杂SQL代码的编写、调试与验证。这便是传统商业智能(BI)时代,数据与业务决策者之间普遍存在的“SQL高墙”与“报表鸿沟”。

然而,随着大型语言模型(LLM)的浪潮席卷而来,一种革命性的数据交互范式——ChatBI(Conversational BI,对话式商业智能)应运而生。它承诺打破技术壁垒,让每一位业务人员都能通过最自然的语言与数据对话。正如一位行业观察家所言,“如果说数据是新时代的石油,智能问数就是能让普通人也能操作的智能钻井平台。” ChatBI的出现,标志着数据分析从“数据找人”(通过固化报表推送信息)向“人问数据”(通过主动提问探索洞察)的根本性转变,其核心价值在于前所未有地降低了数据分析的门槛。

但是,这场看似美好的技术革命背后,潜藏着一个致命的阿喀琉斯之踵——准确率。想象一下,当营销总监询问“哪个渠道的ROI最高?”时,ChatBI给出了一个错误的答案,导致数百万预算被投向了效率最低的渠道。或者,当CEO关心“核心客户流失率”时,系统因未能理解“核心客户”的业务定义而提供了一个被严重低估的数字。在这种情况下,ChatBI不仅毫无价值,反而成了一场引人走向悬崖的“数据灾难”。

因此,**准确率,构成了用户对ChatBI信任的唯一基石,是其能否从一个炫酷的技术玩具,转变为企业核心决策引擎的生命线。** 一个不准确的ChatBI系统,其破坏性远大于一个功能有限但结果可靠的传统报表。用户一旦失去信任,便会迅速弃用,整个系统的价值便会归零。

本文旨在深入解构这一核心命题。我们将从影响ChatBI准确率的三大关键环节——**问题理解、问题改写、查询生成**——入手,系统性地剖析其背后的技术挑战。随后,我们将深入辨析当前业界两大主流技术路线——**NL2SQL与NL2DSL**的架构优劣,探讨哪条路更能通往高准确率的彼岸。在此基础上,本文将详细阐述一系列提升准确率的核心技术组合拳,包括**RAG、Prompt工程、多轮对话与多路校验**。更进一步,我们将横向对比**Power BI、Tableau、观远数据、DataFocus**等市场主流产品的技术实现路径,为企业的技术选型提供参考。最后,通过一个将查询准确率从60%提升至92%的真实案例,我们将为企业构建高准确率、可信赖的ChatBI系统,提供一份可落地、可执行的技术路线图。

失之毫厘,谬以千里:解构影响ChatBI准确率的三大关键环节

要提升ChatBI的准确率,首先必须像解剖精密仪器一样,理解从用户提出问题到系统返回答案的全流程。这个看似简单的“一问一答”背后,隐藏着一个环环相扣、层层递进的信息处理链条。任何一个环节的微小偏差,都可能在后续环节被放大,最终导致“失之毫厘,谬以千里”的结果。我们将这一过程拆解为三大核心环节:用户意图识别、问题改写和查询生成。

环节一:用户意图识别(User Intent Understanding)—— “听懂”比“听到”更重要

定义: 用户意图识别是ChatBI与用户交互的起点,是系统的“耳朵”和“大脑的初级处理阶段”。它远不止于简单地“听到”用户输入的文字,而是要深度“听懂”用户真实的、潜在的分析需求。正如一篇分析文章所指出的,系统需要判断用户是想“查询指标”、“做对比”、“看趋势”还是“找原因”。这是将非结构化的自然语言,转化为结构化分析任务的第一步。

核心挑战:

- 语义模糊性与歧义: 用户的提问天然地充满了口语化和模糊性。例如,当用户问“查一下最近的销售情况”,这里的“最近”是最近一天、一周还是一个月?“销售情况”是指销售额、销量还是利润?一个优秀的ChatBI系统必须能够识别这种模糊性,并通过后续交互(如下文将提到的多轮对话)或基于预设的业务常识进行澄清和补全。

- 复杂的业务逻辑内涵: 许多看似简单的业务术语,背后都蕴含着复杂的定义。一个典型的例子是,某银行高管问“高净值客户流失率是多少?”。这里的“高净值客户”并非一个简单的数据库字段,而是一个复杂的业务规则组合。根据衡石科技的一篇技术博客分析,它可能需要同时满足“总资产 > 500万”、“近半年交易 ≥ 5次”和“风险评级 ≤ B”等多个条件。如果系统无法理解这层深度的业务语义,生成的查询必然是错误的。

- 多意图杂糅: 用户常常在一个问题中打包多个分析任务。例如,“对比去年和今年华东区的销售额和利润率趋势”。系统需要精准地拆解出多个核心意图:时间对比(去年 vs 今年)、地域过滤(华东区)、指标查询(销售额、利润率)和分析类型(趋势分析)。这要求模型具备强大的任务分解能力。

在学术界,腾讯发布的SiriusBI论文也强调了在多轮对话(Multi-Round Dialogue, MRD)中理解用户意图的重要性,指出单一轮次的对话(SRD)往往无法捕捉真实世界中复杂的交互需求,从而限制了ChatBI系统的有效性。

环节二:问题改写(Query Rewriting)—— 将“口语”翻译成“书面语”

定义: 如果说意图识别是“听懂”,那么问题改写就是“复述”和“整理”。它是一个承上启下的关键步骤,负责将用户输入的、可能包含口语化、非规范、信息残缺的自然语言问题,转化为一个或多个结构清晰、信息完备、逻辑严谨、机器更容易解析的标准化查询(Standardized Query)。这个过程好比将一段随性的口头指令,翻译成一份精确的书面工作任务单。

核心挑战:

- 特异性与泛化性的平衡: 这是问题改写中最微妙的权衡。改写得过于具体,可能会曲解用户本意,丢失重要信息。例如,ZenML的一篇博客中提到,将用户提问“如何监控我的流水线?”改写为“如何在MLflow中可视化我的数据?”,就可能完全偏离了用户想了解ZenML自身监控功能的初衷。反之,改写得过于宽泛,又会导致检索到的结果不相关。例如,将“银行业欺诈检测的AI实践”改写为“AI的最佳实践”,得到的结果将毫无价值。正如Chitika的文章所强调的,一个好的改写能显著提升结果的精确度。

- 上下文的继承与保持: 在多轮对话的场景下,问题改写变得尤为复杂。系统不仅要处理当前轮次的用户输入,还必须准确理解并继承之前对话的上下文。例如:

用户第一轮:“查一下上个月华东区的销售额。”

用户第二轮:“那华北区呢?”

在处理第二轮提问时,改写模块必须自动将问题补全为“查一下上个月华北区的销售额”,而不是孤立地去理解“华北区呢?”。这要求系统具备强大的对话状态跟踪(Dialogue State Tracking)能力。 - 知识漂移与策略迭代: 业务环境和用户语言习惯是动态变化的。新的业务术语会产生,旧的指标可能被废弃。这意味着,一个有效的改写策略无法一劳永逸。正如ZenML博客所指出的“知识漂移”(drift)问题,曾经有效的改写规则可能会随着时间推移而变得过时。因此,必须建立持续的评估和迭代机制,确保改写策略与时俱进。学术研究也关注此问题,例如一篇关于查询改写用于发现错误信息的研究提出,可以通过强化学习自动学习编辑动作(如替换同义词、改变动词时态),以最大化检索效果,这种思想同样适用于ChatBI。

环节三:查询生成(Query Generation)—— 从“理解”到“执行”的最后一公里

定义: 查询生成是整个信息处理链条的终点,也是决定最终结果是否准确的“临门一脚”。它负责将经过意图识别和问题改写后的标准化、结构化查询,最终翻译成目标数据系统能够直接执行的机器语言。这种语言通常是SQL(Structured Query Language),但也可能是某种领域特定语言(Domain-Specific Language, DSL)。

核心挑战:

- 语法正确性(Syntactic Correctness): 这是最基本的要求。生成的查询代码必须严格遵守目标数据库(如MySQL, PostgreSQL, ClickHouse等)的语法规范。任何一个微小的语法错误,如括号不匹配、关键字拼写错误,都会导致查询失败。

- 逻辑正确性(Semantic Correctness): 这是最核心也最困难的挑战。生成的查询逻辑必须与用户的业务意图完全一致。这涉及到复杂的操作,例如:

- 正确的表连接(JOIN): 当查询涉及多个数据表时,系统必须知道应该使用哪些表,以及通过哪些字段(主键/外键)将它们正确地连接起来。错误的JOIN会导致数据重复计算或丢失。

- 恰当的聚合函数(Aggregation): 是求和(SUM)、平均(AVG)、计数(COUNT)还是去重计数(COUNT DISTINCT)?这取决于指标的业务定义。

- 精确的过滤条件(Filtering): WHERE子句中的条件必须准确无误,包括日期范围、文本匹配、数值比较等。

- 查询性能考量(Performance Consideration): 一个逻辑上正确但性能极差的查询在企业级应用中是不可接受的。例如,一个导致全表扫描的查询可能会耗尽数据库资源,影响整个系统的稳定性。因此,查询生成模块需要具备一定的优化能力,或者其架构设计本身就能与BI平台的性能优化机制(如物化视图、预计算模型)相结合,生成高效的执行计划。

正是在“查询生成”这一环节,不同的技术路线选择——即直接生成SQL(NL2SQL)还是先生成DSL再由平台转译(NL2DSL)——产生了根本性的分歧。这个架构上的选择,不仅深刻影响着查询的准确率,更决定了整个ChatBI系统的可维护性、可扩展性和安全性。这正是我们下一章节将要深入探讨的关键分水岭。

架构的十字路口:NL2SQL vs. NL2DSL,哪条路通往高准确率?

当ChatBI系统完成了对用户意图的理解和问题的标准化改写后,便来到了一个决定其命运的十字路口:如何将这些理解转化为机器可以执行的指令?业界主要存在两条泾渭分明的技术路线——NL2SQL(自然语言到SQL)和NL2DSL(自然语言到领域特定语言)。这个选择并非简单的技术偏好,而是深刻影响准确率、可维护性和企业级能力的核心架构决策。

NL2SQL(自然语言到SQL):一步到位的“黑箱翻译器”

工作原理: NL2SQL的技术理念非常直接,它试图构建一个端到端的“翻译模型”。这个模型以用户的自然语言提问作为输入,直接输出一段可以在数据库中执行的SQL查询语句。近年来,随着大型语言模型(LLM)的崛起,基于LLM的NL2SQL能力得到了显著提升,模型可以直接“看懂”数据库的schema(表结构、字段名等),并生成对应的SQL代码。

优点:

- 理论上的通用性: SQL是关系型数据库的通用语言,因此一个强大的NL2SQL模型理论上可以适配任何支持SQL的数据库,具备良好的普适性。

缺点(架构原罪): 尽管看似简洁,但NL2SQL在复杂的企业真实场景中暴露了诸多深层次的架构缺陷,衡石科技在其技术博客中将其犀利地总结为“业务语义的失控黑洞”。这些缺陷并非通过增大模型规模就能轻易解决,而是源于其架构的“原罪”。

- 业务逻辑硬编码缺失: 这是NL2SQL最致命的弱点。企业数据分析中充满了无法从数据库schema中直接看出的隐性业务规则。以前文提到的“高净值客户”为例,其定义是复杂的业务逻辑组合。NL2SQL模型由于无法感知独立于数据库之外的业务规则库,只能基于训练数据中的统计概率去“猜测”查询逻辑。当遇到训练集中未见过或复杂的业务概念时,它生成的SQL往往是危险且错误的。例如,它可能会简单地生成 `SELECT COUNT(DISTINCT user_id) FROM orders WHERE is_high_value = 1;`,完全忽略了“高净值”的动态复合定义。

- 复杂查询的高错误率与“幻觉”: 当查询涉及到多表JOIN、复杂的子查询、窗口函数等高级SQL操作时,LLM的“幻觉”问题会变得尤为突出。模型可能会连接错误的表、使用错误的关联键,或者生成语法上正确但逻辑上谬以千里的查询。根据一篇对比文章的数据,在跨5表关联下钻的复杂查询场景中,NL2SQL的失败率高达62%。

- 权限管控失效与数据安全风险: 企业级BI系统通常拥有基于角色的精细化权限控制(RBAC),例如区域经理只能查看自己辖区的数据。这种权限逻辑通常在BI应用层实现。而NL2SQL模型为了生成查询,往往需要直接访问数据库的底层原始表。这相当于绕过了BI平台构建的“数据沙箱”,可能导致权限泄露。一个区域经理的查询,可能被错误地翻译成一个查询全量敏感订单信息的SQL,带来严重的数据安全风险。

衡石科技CTO一针见血地指出:“NL2SQL本质是‘绕过业务层的数据直达’——它把BI系统退化为SQL翻译器,牺牲了企业用数的核心防线。”

NL2DSL(自然语言到领域特定语言):基于语义层的“三阶编译”

工作原理: 与NL2SQL的一步到位不同,NL2DSL采用了一种“分而治之”的策略,可以理解为一种“三阶编译”架构。它将复杂的翻译任务分解为两个相对简单的步骤:

- 第一步(NL to DSL): 大模型的核心任务不再是生成冗长复杂的SQL,而是将用户的自然语言问题,翻译成一种中间态的、高度结构化的“领域特定语言”(DSL)。这种DSL是对业务分析操作的抽象,例如可以定义指标、维度、过滤器等元素。衡石科技自研的`HengshiQL`就是一个例子。

- 第二步(DSL to SQL): BI平台接收到这段简洁的DSL后,由其内置的、确定性的执行引擎负责解析。BI平台会结合自身管理的元数据(数据模型、表关系)、业务逻辑(指标统一定义)、权限体系和性能优化策略,将DSL“编译”成最终在数据库上执行的、精准且高效的SQL语句。

这一架构的核心,是构建了一个位于用户和数据底层之间的**“语义层”(Semantic Layer)**或**“指标中台”(Metrics Layer)**。这个中间层成为了业务规则、指标口径和数据模型的“唯一真相源”(Single Source of Truth)。

核心优势:

- 极高的准确率: 这是NL2DSL最显著的优势。它极大地降低了对大模型的要求。LLM只需完成从自然语言到结构化DSL的映射,这是一个更收敛、更简单的任务,从而显著减少了“幻觉”的发生。而复杂的SQL生成、业务逻辑应用、权限控制等任务,都交给了逻辑严密、行为确定的BI平台来完成,保证了结果的可靠性。衡石科技指出,这种分工明确的路径能大幅提升查询准确率。

- 强大的可维护性与扩展性: 所有的业务逻辑都被集中沉淀在语义层中。当“高净值客户”的定义需要调整时,管理员只需修改指标中台的配置(例如一个YAML文件),该变更即可实时对所有查询生效。而NL2SQL路线则可能需要重新标注大量数据并对大模型进行微调,成本高昂且周期漫长。

- 性能与安全可控: 由于最终的SQL是由BI平台生成的,因此可以与平台自身的各种高级功能无缝集成。例如,系统可以自动将查询路由到经过优化的预计算模型(如OLAP Cube或宽表),实现亿级数据秒级响应。同时,BI平台严格的行列级权限(数据沙箱)也能被强制执行,确保数据安全。

对比总结与选型建议

为了更直观地展示两种技术路线的差异,我们将其核心能力进行对比如下:

| 能力维度 | NL2SQL方案 | NL2DSL方案(基于语义层) |

|---|---|---|

| 业务逻辑承载 | 依赖大模型基于训练数据“猜测”业务规则,易出错 | 指标中台/语义层预置、统一定义,成为唯一真相源 |

| 查询准确率 | 较低,尤其在复杂查询和未见过场景中幻觉严重 | 高,将不确定性任务最小化,由确定性引擎保证结果 |

| 复杂查询支持 | 多表JOIN、嵌套查询等场景错误率高 | 强,可自动路由至预计算模型,支持复杂下钻和关联 |

| 权限控制 | 库表级粗粒度管控,易绕过应用层权限,风险高 | 基于RBAC的精细化“数据沙箱”,与BI平台权限体系一致 |

| 维护成本 | 高,业务规则变更可能需要重新训练模型 | 低,修改语义层配置(如YAML)即可即时生效 |

| 扩展性 | 差,每新增业务规则或数据源都面临挑战 | 好,语义层易于扩展,对上层应用透明 |

选型建议:

通过上述对比,结论已然清晰。对于任何追求高准确率、业务逻辑复杂、数据安全要求严格的企业级ChatBI应用而言,**采用NL2DSL结合语义层的架构是通往成功的必由之路**。它虽然在初期需要投入资源构建语义层,但换来的是长期的准确性、可维护性和安全性,是构建可信赖AI决策系统的坚实基础。

相比之下,NL2SQL路线更像是一种“轻量级”或“过渡性”的方案。它可能适用于一些业务逻辑极其简单、查询场景相对固定、对准确率容忍度较高的个人应用或部门级工具,但在严肃的企业决策场景中,其固有的架构缺陷使其难以担当重任。

精准度提升的组合拳:从RAG到多路校验的核心技术栈

选择了正确的架构(NL2DSL + 语义层)只是成功的第一步。要将ChatBI的准确率推向极致,还需要一套精密的、协同工作的技术“组合拳”。这套技术栈覆盖了从增强模型知识、优化人机交互到验证输出结果的全链路,共同构成一个强大的准确率保障体系。

核心策略一:构建语义层,用RAG(检索增强生成)为LLM注入“领域知识”

是什么: 如果说语义层是ChatBI的“领域知识大脑”,那么RAG(Retrieval-Augmented Generation,检索增强生成)就是连接这个“大脑”与LLM的“神经通路”。单独的LLM像一个博学但没有特定行业经验的通才,它知道SQL语法,但不知道你公司“活跃用户”的具体定义。RAG技术的核心思想是,在让LLM回答问题之前,先从一个外部知识库中检索(Retrieve)与问题最相关的信息,然后将这些信息作为上下文(Context)与原始问题一起“喂”给LLM,增强(Augment)其回答的精准度。

为什么有效: 在ChatBI场景中,这个“外部知识库”正是我们前文反复强调的**语义层**。语义层包含了数据库的表结构、字段注释、指标的业务口径、维度的层级关系、业务术语的同义词等宝贵信息。通过RAG,这些信息被动态地注入到LLM的思考过程中。

RAG(检索增强生成)系统工作流程示意图,展示了如何通过检索外部知识库来增强LLM的回答能力

怎么做(工作流程):

- 知识库构建与向量化: 首先,将语义层中的所有信息(表定义、列描述、指标公式等)进行结构化处理,并使用Embedding模型将其转化为高维向量,存入向量数据库。这一步相当于为知识建立一个“语义索引”。

- 用户提问与检索: 当用户提出问题,如“上季度客单价最高的渠道是哪个?”,系统首先将这个问题也转化为向量。

- 语义搜索: 系统在向量数据库中进行相似度搜索,找出与用户问题向量最接近的知识片段。在这个例子中,它可能会检索到“客单价”的定义(`SUM(销售额)/COUNT(DISTINCT 订单数)`)、“渠道”表的结构信息等。

- 增强Prompt并生成: 系统将检索到的这些上下文信息,与用户的原始问题,共同组合成一个内容丰富的Prompt,发送给LLM。这个Prompt可能看起来像:“背景知识:客单价定义为...,渠道信息在表channel中。用户问题是:上季度客单价最高的渠道是哪个?请根据背景知识生成DSL。”

- 精准输出: 基于这些被“喂”到嘴边的精准上下文,LLM能够轻易地生成正确的DSL,因为它不再需要去“猜”客单价是什么。

正如HelioCampus的一篇博客生动比喻的那样,语义层就是“一本给LLM的详细说明书”,而RAG则是确保LLM在回答问题前“认真阅读了这本说明书”的关键技术。这一策略从根本上解决了LLM缺乏业务知识和上下文的痛点,是抑制模型“幻觉”、提升准确率最有效的手段之一。多项研究和实践表明,RAG能够显著提升AI系统回答的准确性、时效性,并能提供答案来源,增加结果的可信度。

精调Prompt工程,设计与LLM沟通的“艺术”

是什么: Prompt工程是设计、优化与LLM交互的输入文本(即Prompt)的学科。如果说RAG是为LLM提供了正确的“原材料”,那么Prompt工程就是制定了一份清晰的“加工说明书”。一份精心设计的Prompt能够清晰、无歧义地向LLM传达任务指令、约束条件和期望的输出格式,从而引导其生成高质量、高符合度的结果。

为什么有效: LLM的输出质量对其接收到的输入高度敏感。GenApe.ai的文章中对比了“无效Prompt”和“有效Prompt”,一个模糊的提问如“写一篇关于XXX的文章”,得到的结果往往泛泛而谈;而一个明确的Prompt如“你是一位XXX领域的资深专家,请为行业新人写一篇关于OOO的文章,字数限制在300字”,得到的结果则会精准得多。

怎么做(关键技术): 在ChatBI场景中,常用的Prompt工程技术包括:

- 角色设定(Role-Playing): 在Prompt中为LLM赋予一个特定角色。例如:“你现在是一个资深的数据分析师,精通我们公司的业务指标,你的任务是将用户的自然语言问题翻译成结构化的DSL。”这能有效引导模型以更专业的视角进行思考。

- 提供示例(Few-Shot Prompting): 在Prompt中给出几个“输入-输出”的成功范例,让LLM通过“依样画葫芦”来学习。例如,提供几个“自然语言 -> DSL”的转换示例,可以帮助模型快速掌握DSL的语法和格式。

- 思维链(Chain-of-Thought, CoT): 这是一种强大的技术,它指示模型在给出最终答案前,先“一步一步地思考”并展示其推理过程。例如,可以要求模型:“请分步思考:首先,识别用户问题中的所有指标;然后,识别所有的维度;最后,确定过滤条件。基于以上分析,生成最终的DSL。”研究表明,CoT能显著提升LLM在复杂推理任务上的准确性。

- 指令明确与约束添加: 清晰地告知模型任务目标、输出格式、禁止行为等。例如:“输出必须是严格的JSON格式”、“不要自己编造不存在的字段名”、“如果用户意图不明确,请回答‘无法理解’”等。

支持多轮对话,通过“追问”实现意图迭代澄清

是什么: 真实世界的数据分析过程很少是一蹴而就的,它本质上是一个探索性、渐进式的过程。用户往往从一个模糊的想法开始,通过不断的下钻、切换维度、增加过滤条件来逐步聚焦到问题的核心。因此,一个只能处理单轮问答的ChatBI系统是远远不够的。多轮对话能力,特别是支持系统主动“追问”以澄清意图的能力,是提升复杂场景下准确率的关键。

为什么有效: 当系统通过意图识别环节检测到用户的提问存在歧义或信息不足时,一个智能的系统不应该去“猜”,而是应该主动向用户发起澄清式对话,将选择权交还给用户,通过迭代交互来锁定用户的真实意图。

怎么做(实现方式): 腾讯在其SiriusBI系统的论文中,重点介绍了一个名为MRD-Q(Multi-Round Dialogue with Querying)的模块。其核心思想是,在系统中内置一个“意图澄清模块”。当用户输入“分析一下北京大区的销售情况”时,如果系统发现“销售情况”这个词可以对应“销售额”、“销量”、“利润”等多个指标,它不会贸然选择一个,而是会向用户返回一个追问:“您想分析北京大区的哪个指标?A. 销售额 B. 销量 C. 利润”。用户做出选择后,系统才基于这个被澄清的、精准的意图去生成查询。这种机制,即使用户的初次提问存在缺陷或模糊不清,也能通过人机协作,最终实现精准响应。

引入多路校验,为查询结果设置“双重保险”

是什么: 即使架构再优越、Prompt再完美,也不能100%保证LLM的输出永远正确。因此,在查询真正被执行前,甚至在执行后,增加一道或多道“质检”环节,是保障最终结果准确性的最后一道防线。这就像在生产线上设置了多位质检员,对产品进行交叉检查。

为什么有效: 多路校验机制可以在错误造成实际影响(如返回错误数据、拖垮数据库)之前,将其拦截并修正,从而构建一个更具鲁棒性的系统。

怎么做(实现方式):

- 静态规则校验: 这是最直接的方式。在LLM生成DSL或SQL后,系统可以先用一套预设的、确定性的规则进行检查。例如,衡石科技的架构中就包含一个“静态规则校验层”,它可以检查生成的查询中是否存在不存在的字段、字段类型是否匹配、是否违反了某些业务约束(如“利润率不能为负”)等。

- 多模型共识(Ensemble Validation): 这种方法借鉴了机器学习中的集成学习思想。与其只依赖一个LLM,不如让多个不同的LLM(或同一模型的不同版本、不同Prompt)对同一个问题生成查询。然后,系统比较这些输出,选择被多数模型共同认可的结果。如果模型间分歧巨大,则可以认为此次生成的置信度低,并触发澄清或告警机制。一篇关于通过模型共识提升LLM可靠性的研究论文指出,该框架能将事实准确性和因果一致性的精确度从73.1%提升至93.9%以上,证明了其有效性。

- 动态知识注入与校验: 除了静态规则,系统还可以动态地引入外部知识库进行更深层次的校验。例如,在金融风控场景中,当查询涉及到某些高风险操作时,系统可以调用风控规则库,判断该查询是否符合监管要求和内部风控策略。

综上所述,通过RAG为LLM注入知识、通过Prompt工程精细化引导、通过多轮对话澄清意图、再通过多路校验机制严格把关,这一套组合拳共同构建了一个从输入到输出的全链路准确率保障体系,是企业迈向可信赖ChatBI的坚实技术基础。

智能BI巅峰对决:主流产品技术路径与选型指南

理论和架构的探讨最终要落地到实际的产品选型中。当前,全球主流的BI厂商都在积极拥抱生成式AI,推出了各具特色的ChatBI功能。然而,拨开市场宣传的迷雾,深入其技术内核,我们会发现它们在实现准确率的路径上存在显著差异。本章节将对Power BI、Tableau、观远数据和DataFocus这四款代表性产品进行深度剖析,为技术团队提供一份清晰的选型指南。

产品一:Power BI + Copilot

核心AI能力: 作为微软Fabric数据与AI平台的核心组件,Copilot for Power BI深度集成于微软生态系统。其能力覆盖从报表页面的自动生成、数据摘要的创建,到辅助用户编写和解释复杂的DAX(Data Analysis Expressions)查询,甚至支持自然语言到SQL的转换。微软官方文档指出,Copilot旨在赋能从企业开发者到业务用户的各类人群。

技术路径与准确率策略: Power BI的AI能力**强依赖于一个构建良好、遵循最佳实践的“语义模型”(Semantic Model)**。这个语义模型本质上就是用户侧的数据模型。Copilot的准确率与用户对该模型的投入成正比。为了提升准确率,微软强烈建议用户:

- 使用清晰的命名: 为表和列使用业务友好、无歧义的名称,避免缩写。一篇DZone的文章强调,将“tbl_rev”命名为“Revenue”能极大帮助Copilot理解。

- 定义明确的关系和度量值: 建立逻辑清晰的表间关系(如星型模型),并预先创建关键的业务度量值(Measures),因为Copilot引用已定义度量值的效果远好于即时生成复杂聚合。

- 丰富元数据: 为表、列和度量值添加详细的描述和同义词。例如,为“Revenue”添加描述“Total Revenue generated after discounts and before taxes”,并为其添加同义词“Sales”。

从技术路线上看,Power BI将构建和维护“语义层”的责任更多地交给了用户。其准确率的上限,很大程度上取决于用户数据建模的专业程度和规范性。Copilot通过读取这个高质量的语义模型来理解业务上下文,从而生成更准确的DAX或报表。

Power BI Copilot的“Suggestions with Copilot”功能,用户输入自然语言即可生成DAX查询建议

用户体验: 对话式体验流畅,尤其在DAX辅助方面表现突出。它可以根据自然语言生成DAX公式,并能对已有的公式进行解释,这对于初学者来说如同一个智能导师,极大地降低了Power BI的学习曲线。

适用场景: 深度绑定微软技术栈(Azure, Microsoft 365, Teams)的企业。这类企业通常拥有具备较强数据建模能力的技术团队,能够投入资源构建和维护高质量、标准化的语义模型,从而最大化Copilot的效能。

产品二:Tableau + Tableau Pulse/AI

核心AI能力: Tableau的AI战略主要体现在两大产品:Tableau AI和Tableau Pulse。Tableau AI是其平台AI能力的总称,包括对自然语言查询(NLQ)的支持(这是对其早期“Ask Data”功能的重大升级)和生成式摘要等。而Tableau Pulse则是一个全新的、主动式的洞察体验平台,它能自动检测数据变化,以个性化的指标卡片形式,通过Slack、邮件等方式将关键洞察推送给用户。

技术路径与准确率策略: Tableau的技术路径正积极地向NL2DSL架构靠拢。其核心是引入了**“指标层”(Metrics Layer)**的概念。这个指标层允许分析师一次性定义核心业务指标(KPI)和相关元数据,成为全组织可复用的“单一事实来源”。这与前文所述的语义层理念高度一致。在此基础上,Tableau还引入了**“Lenses”**的概念,允许数据源作者为特定受众创建和优化数据的子集,并通过添加同义词、排除不相关字段等方式,来提升自然语言查询的准确性。Tableau的帮助文档详细说明了如何通过这些方式优化数据以提升Ask Data(现为Tableau AI一部分)的性能。

Tableau Pulse的三层架构:指标层、洞察平台和新一代体验,并由Tableau AI全面增强

用户体验: Tableau的传统强项在于其无与伦比的数据可视化探索能力。其AI能力也继承了这一基因,强项在于能将用户的自然语言查询即时、自动地转化为高质量、交互式的可视化图表,鼓励用户进行更深层次的探索。Tableau Pulse则提供了“新闻订阅”式的体验,让用户无需主动分析,即可获知业务动态。

适用场景: 对数据可视化质量、交互式探索和业务敏捷性有极高要求的企业。这类企业通常拥有强大的分析师文化,重视通过数据发现问题,并希望将这种能力赋能给更广泛的业务用户。

产品三:观远数据 + ChatBI

核心AI能力: 观远数据的ChatBI产品定位为“基于LLM的场景化问答式BI”。它不仅局限于“问数”(查询数据),更致力于实现“问知”(结合知识库回答为什么)和提供“策略”(给出建议),形成分析决策闭环。其官网介绍,产品提供意图识别、知识召回、问题理解、数据查询、可视化生成等全链路能力。

技术路径与准确率策略: 观远数据**明确采用NL2DSL技术路线**,其架构的核心是**“统一指标管理平台(观远Metrics)”**。这一平台作为企业级的语义层,负责统一定义和管理所有核心指标的口径、维度、业务逻辑。为了提升准确率,观远数据采取了以下关键策略:

- 构建可迭代的行业知识库: 针对其深耕的零售、消费、金融等行业,构建包含数据集表结构、字段示意、行业术语、指标口径及典型问答对的向量化知识库。这个知识库成为RAG技术的高质量“弹药”。

- 强调“可干预性”: 观远数据强调,系统必须是可干预的,允许管理员对知识库进行维护和优化,确保AI的回答始终与业务实际保持一致。

- 查询性能优化: 针对海量数据场景,观远BI提供了“高性能查询表”功能,该功能基于ClickHouse等分布式OLAP引擎,通过将数据转换为大宽表并利用其列式存储和并行计算能力,实现亿级数据的秒级响应。

用户体验: 强调与具体业务场景的深度融合。例如,在零售场景中,用户可以直接问“展示Z世代用户最近7天的品类偏好”。系统支持多端(Web、移动端)交互,并具备知识库自迭代能力,能够在使用中变得越来越“聪明”。

适用场景: 业务逻辑复杂、对指标口径统一性要求高、希望将AI分析能力深度嵌入业务流程的企业,尤其是在零售、消费品、金融等行业。这类企业追求的不仅是查询工具,更是一套能沉淀业务知识、保证全公司“用一种语言说话”的智能决策解决方案。

产品四:DataFocus + 智能问数

核心AI能力: DataFocus的核心是其自研多年的搜索式分析引擎,其AI能力集中体现在“智能问数”上。其产品理念是“让数据分析像搜索一样简单”,致力于让非技术人员通过自然语言问答即可完成数据探索。

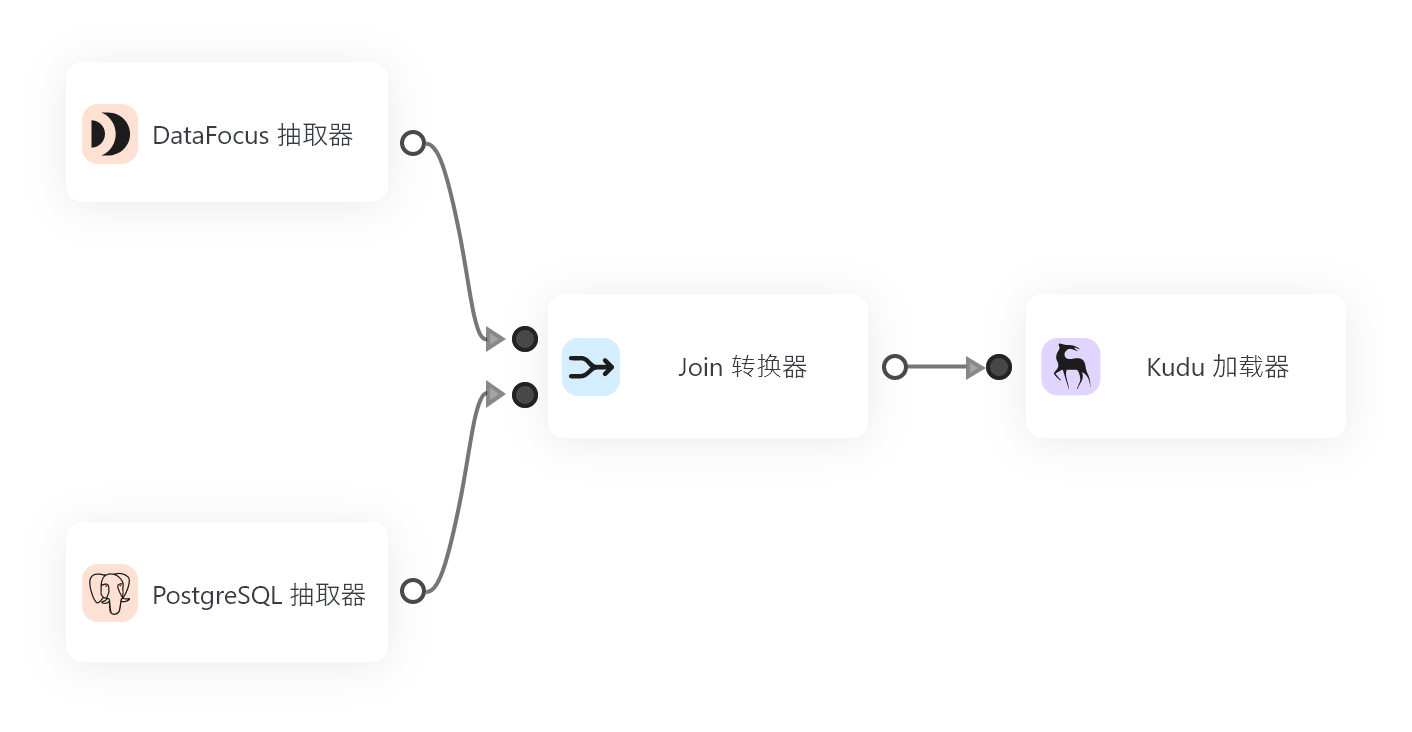

技术路径与准确率策略: DataFocus采用了一种非常独特且高度工程化的**“大模型+小模型”双引擎“抗幻觉”架构**。这可以看作是NL2DSL路线的一种创新变体:

- 大模型(小慧): 负责前端的自然语言理解。它将用户的提问进行意图识别和语义解析,但它不直接生成SQL或复杂的DSL。

- 中间层(关键词): 大模型将理解后的意图,转化为一组结构化的“关键词”或查询意图表示。

- 小模型(Focus Search): 这是DataFocus的技术壁垒。其自研的、经过数千万次真实查询锤炼的NLQ(Natural Language Query)引擎——Focus Search,接收这些关键词,并负责将其精确地、确定性地转换为最终的SQL查询。

这种架构的最大优势在于**准确可控**。一篇深度解析文章指出,该架构通过“关键词”中间层,将LLM的不确定性与自研小模型的确定性进行了解耦。LLM的“幻觉”被限制在语义理解阶段,而最终生成SQL的任务由一个高度优化的、可控的小模型完成,从而极大地保证了结果的准确性、高性能和安全性。此外,DataFocus也结合了Agent和RAG技术,通过多轮交互校验和召回历史优质SQL样本,进一步将准确率提升至新高度。

用户体验: 产品的交互体验非常接近于大家熟知的“搜索引擎”。用户输入问题,系统返回可视化的图表和答案,整个过程快速、直接,学习成本极低。

适用场景: 对查询结果的准确性有近乎“零容忍”要求的企业。希望将数据探索分析能力最大范围地普及到公司内每一位业务人员,尤其是那些完全没有技术背景的员工,真正实现数据的平民化。

横向对比与选型总结

为了帮助企业做出更明智的决策,我们将四款产品的核心差异总结如下表:

| 产品 | 核心技术路径 | 准确率保障核心 | 优势 | 选型建议 |

|---|---|---|---|---|

| Power BI + Copilot | 强依赖用户构建的语义模型 | 用户侧的数据建模质量与规范性 | 深度集成微软生态,DAX辅助强大,降低学习曲线 | 微软技术栈的忠实用户,拥有能维护标准化语义模型的IT团队。 |

| Tableau + Pulse | 指标层 + 可视化探索 (NL2DSL趋势) | 数据源优化、指标层与Lenses定义 | 顶级的可视化交互与探索体验,主动式洞察推送 | 对数据可视化和业务敏捷性要求极高,分析师文化浓厚。 |

| 观远数据 ChatBI | NL2DSL + 统一指标平台 | 厂商与客户共建的、可干预的行业知识库 | 业务逻辑统一,场景化深入,指标口径一致性高 | 业务逻辑复杂,希望统一全公司指标口径,实现AI决策闭环的行业客户。 |

| DataFocus 智能问数 | “大+小”模型抗幻觉架构 (NL2DSL变体) | 自研小模型对中间态“关键词”的精确解析 | 查询结果准确可控,性能高,使用门槛极低 | 对查询准确性零容忍,希望赋能最广泛业务人员进行探索式分析。 |

总结: 选型ChatBI产品,不应只看其接入的LLM模型有多先进,更应深入考察其**处理业务语义的架构**。对于企业而言,一个能够沉淀业务知识、保证逻辑一致、结果准确可控的语义层或等效机制,远比一个单纯的“SQL翻译器”更有价值。选择哪款产品,取决于企业的现有技术栈、数据文化、业务复杂度以及对准确率的最终要求。

总结:迈向可信赖的ChatBI之路

在数据成为企业核心资产的今天,ChatBI的出现无疑为“人人都是数据分析师”的愿景描绘了一幅激动人心的蓝图。然而,从技术炒作的喧嚣回归到商业价值的本质,我们必须清醒地认识到,准确率是支撑这幅蓝图的唯一支点。一个无法提供可信赖答案的ChatBI,最终只会被业务抛弃,沦为昂贵的技术摆设。

本文通过对影响准确率的三大环节(意图理解、问题改写、查询生成)的解构,以及对两大核心架构(NL2SQL vs. NL2DSL)的深度辨析,揭示了一个核心观点:ChatBI的准确率并非单纯取决于其背后的大语言模型有多么强大,而是一个复杂的、端到端的系统工程。它考验的是一个厂商从数据建模、语义理解到工程实现的全方位能力。

我们看到,对于追求企业级应用严肃性的厂商而言,**NL2DSL结合语义层的架构已成为通往高准确率的共识路径**。这条路径的精髓在于“分而治之”:将LLM擅长的、但不完全可控的“语义理解”任务,与传统BI平台擅长的、逻辑确定性的“查询执行”任务进行解耦。通过构建一个承载着企业业务规则、指标口径和数据模型的“语义层”或“指标中台”,将不确定的AI能力,锚定在确定性的业务语义基石之上。这不仅极大地降低了LLM产生“幻觉”的风险,更赋予了系统强大的可维护性、扩展性和安全性。

在此基础上,RAG、精细化的Prompt工程、支持澄清式追问的多轮对话、以及多路校验机制等技术,如同精密的零部件,共同组装成一个高准确率的保障体系。主流BI产品如Power BI、Tableau、观远数据、DataFocus等,尽管实现细节各异,但其提升准确率的策略都不约而同地指向了强化“语义层”的构建——无论是要求用户精心打造语义模型,还是由厂商提供统一的指标平台。

未来的竞争壁垒,将不再是谁能接入最新、最大的LLM模型,而在于**谁能构建出更懂业务、更易于维护、覆盖更全面的语义层**。正如HelioCampus的专家所言:“秘密武器不是AI工具本身,而是我们放入语义层中喂给AI工具的东西。”

最终,ChatBI的终极目标,是完成一场深刻的“架构革命”:将过去那些“隐藏在企业文档里、沉淀在资深员工脑海中的潜规则”,转化为机器可理解、可执行的精准指令。唯有如此,数据驱动的智能决策才能真正从口号变为现实,而通往这条可信赖ChatBI之路的钥匙,就握在那些既懂AI又敬畏业务语义的构建者手中。